西北工业大学——3D打印活性仿生骨研究取得突破性进展

宣布时间:

2023-01-11 12:47

近日,从西北工业大学机电学院汪焰恩教授团队的3D打印活性仿生骨技术取得突破性进展,团队研制的3D打印活性仿生骨可以做到与自然骨的身分、结构、力学性能抵达高度一致。动物活体试验显示,该技术制造的仿生骨可在生物体内“发育”,甚至使自体细胞在人造骨中生长,最终,人造骨与自然骨很好地生长在一起,较好融入动物体内情况。据了解,这项技术的主要参数指标已经处于先进水平,与此同时,该团队目前也掌握了3D打印仿生骨、软骨和皮肤的技术。

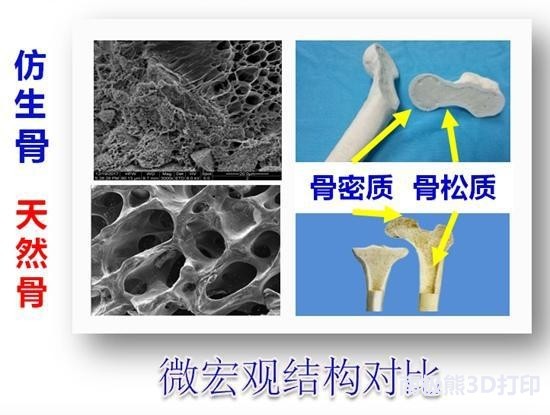

生骨与天然骨的区别。(西北工业大学供图)

3D打印人造骨或将为骨缺损治疗带来新希望

骨缺损是骨科临床常见疾病,每年约有1000多万骨缺损患者,骨缺损修复重建一直是全球临床难题。古板金属、高分子质料人造骨保存仿生结构不可控、力学性能不匹配、生物相容性差、无发育功效、运动错位磨损等问题,术后并发症多发。尤其是没有生物学活性的假体,无法在人体内发育,不可与自然骨良好地融合,需要二次手术修复。

为了克服这项难题,世界各国科学家进行了不懈努力。随着3D打印技术的泛起,以生物陶瓷为质料的3D打印骨,成为公认比较理想的骨填充质料。

生物医疗3D打印起步于上世纪90年代,由美国科学家首先提出,起初是利用3D打印技术制作人工组织工程支架。因3D打印具备个性化定制的显著优势,引发了生物医疗界的追捧。经过20余年的生长,该技术已开端在临床应用。

近年来,外洋研究机构研发了3D打印生物陶瓷骨植入医疗器械。然而,该技术因接纳酸性粘结剂和功效梯度,仍未实现陶瓷骨的完全降解,在植入后会给患者带来剧烈疼痛等副作用。在海内,目前此项研究(包括本文中的西北工业大学3D打印仿生骨技术在内)基本仍停留在动物试验阶段,因此,3D打印陶瓷骨离临床应用另有一段距离。

2004年,照旧西北工业大学一名博士研究生的汪焰恩,痛心于自己母亲腿有残疾,为自己立下了“研制人造骨3D打印技术及装备”的目标。在今后的十几年间,他克服重重困难在仿生骨3D打印这个偏向上坚持了下来。从基础理论的探索,到黏合剂的选择和打印质料的配比,再到仿生骨生物活性的研究;从打印机的结构设计,到硬件开发和控制系统;从动物试验,到检测设备的研发,汪焰恩用15年,走出了一条生物3D打印从理论研究到应用探索的新路径。

让人造骨“活”起来

汪焰恩团队研制的3D打印仿生骨,最焦点的技术就在于“仿生”。由于古板陶瓷骨与自然骨的各项性能仍有较大差别,不可实现在动物体内的良好发育。为解决这一问题,汪焰恩首先从打印质料入手。羟基磷灰石是目前世界通用的仿人骨质料,然而,如何将粉末状的羟基磷灰石粘合起来,一直是个难题。外洋就是接纳了酸性粘结剂,而给被植入者带来术后痛苦。

汪焰恩说:“也许在搞化学的人看来,找到一种能够粘结羟基磷灰石的质料很是简单,但当这个问题被限定在3D打印和人体上应用,就变得异常庞大了。”

首先,粘结剂大多是黏稠和外貌张力大的有机化合物,如何让其通过直径只有20μm(微米),近似于头发丝那么细的打印机喷嘴,成为难题。同时,这种粘合剂还要能被动物乃至人体情况接受。

为了找到这种合适的粘合剂,汪焰恩实验了上百种差别的计划,用坏的喷嘴装满了好几个大箱子。终于,他找到了一种酸碱度类似于生物体情况,且性质良好不会梗塞喷嘴的粘合剂。

经过多年探索,汪焰恩和他的学生已经能将羟基磷灰石、黏合剂、细胞液、卵白液(生长因子)等凭据差别个体的骨骼性质,对打印质料进行科学配比,从而打印适合被植入人体的人造仿生骨。

打出骨骼精密结构

自然骨不但外观形态很是不规则,并且其内部结构也比较庞大,差别部位的密度纷歧。想要让人造骨在结构上模仿自然骨,是极具挑战的。汪焰恩发明的活性生物陶瓷仿生骨3D打印技术,解决了“怎么打”的问题。

首先,利用激光对被打印工具进行片层扫描,还原工具的宏观和微观结构。在配比质料、铺粉打印环节,古板3D打印的质料简单、密度一致、粉体简单、铺粉均匀,难以满足仿生骨的打印需求。汪焰恩不但研制了一套打印控制系统,还攻克了打印的要害机械技术,实现了仿生打印的结构庞大、密度不均、复合粉体和非均一铺粉。

这套设备独创的常温压电超微雾化喷洒技术,突破了细胞液、卵白液喷洒速度、喷洒量难以精细控制的技术瓶颈,处于国际先进水平。

动物试验标明,仿生骨在植入动物受体体内后,能够很好地发育,也就是通过受体的新陈代谢,使自体细胞在人造骨中生长,并最终完全长成自体骨。在西北工业大学与中国人民解放军空军军医大学(以下简称“空军军医大学”)的联合动物试验中,尚未发明排异反应的案例。

“从目前的试验来看,我们还不可明确指出仿生骨在受体体内会爆发哪些副作用。这可能需要长时间的跟踪研究,才华有所发明。”汪焰恩说。

经过检测,该3D打印活性仿生骨与天然骨身分、结构、力学等性能抵达高度一致。与其他类似3D打印技术相比,具有明显的优势。

汪焰恩教授透露,团队目前已经掌握了仿生骨、软骨和皮肤的3D打印技术。下一步,他们将继续探索真皮层中汗腺、毛囊、皮脂腺等结构的稳定打印技术。目前,在3D打印兔子皮肤的植入试验中,仿生皮肤比自体皮肤愈适时间短25%。

汪焰恩说,从动物试验惠临床应用,3D打印仿生骨和皮肤另有很长的路要走。现在,他们正在与空军军医大学相助,配合探索3D打印活性仿生骨等应用。未来,这项技术将能够更好地治愈骨缺损、皮肤损伤等患者,为他们的生活注入新的希望。(来源:中国青年报)

医疗3D打印,3D打印,增材制造